1969년 여름방학을 일주일 앞두고 사표를 냈다.

결혼하여 식솔까지 있는 상황에서 특별한 대책도 없이 직장을 그만 둔다는 것은 결코 쉬운 일이 아니었다. 군대 3년, 교직생활 3년, 도합 6년 동안 그림다운 그림을 그려본 적이 없었기 때문에 차라리 굶는 한이 있더라도 더 이상 번민의 공백기를 계속해서는 안 된다는 생각을 하였다. 내가 사표를 냈을 때 당시의 교감 선생님은 한심한 얼굴로 나를 쳐다보면서 “방학이 끝나고 보름만 근 무하면 두 달 치 봉급을 더 받는데” 하면서 만류하였다. 그러나 그 두 달 치 월급에 미련을 두었다가 평생을 교사라는 직업에 묶여 헤어나지 못할 수도 있을 것 같았다는 생각밖에 없었다.

“그림 재주도 없는 놈이 선생질이나 하면서 편하게 살 일이지 왜 사표는 내” 백부님께서는 몹시 화를 내셨다. 평소 화를 내시면 손에 잡히는 데로 아무것이나 집어던지는 물 불가리지 않는 아주 급한 성격이셨는데 다행히 서신(書信)으로 배달된 것이어서 그런 불상사는 없었다.

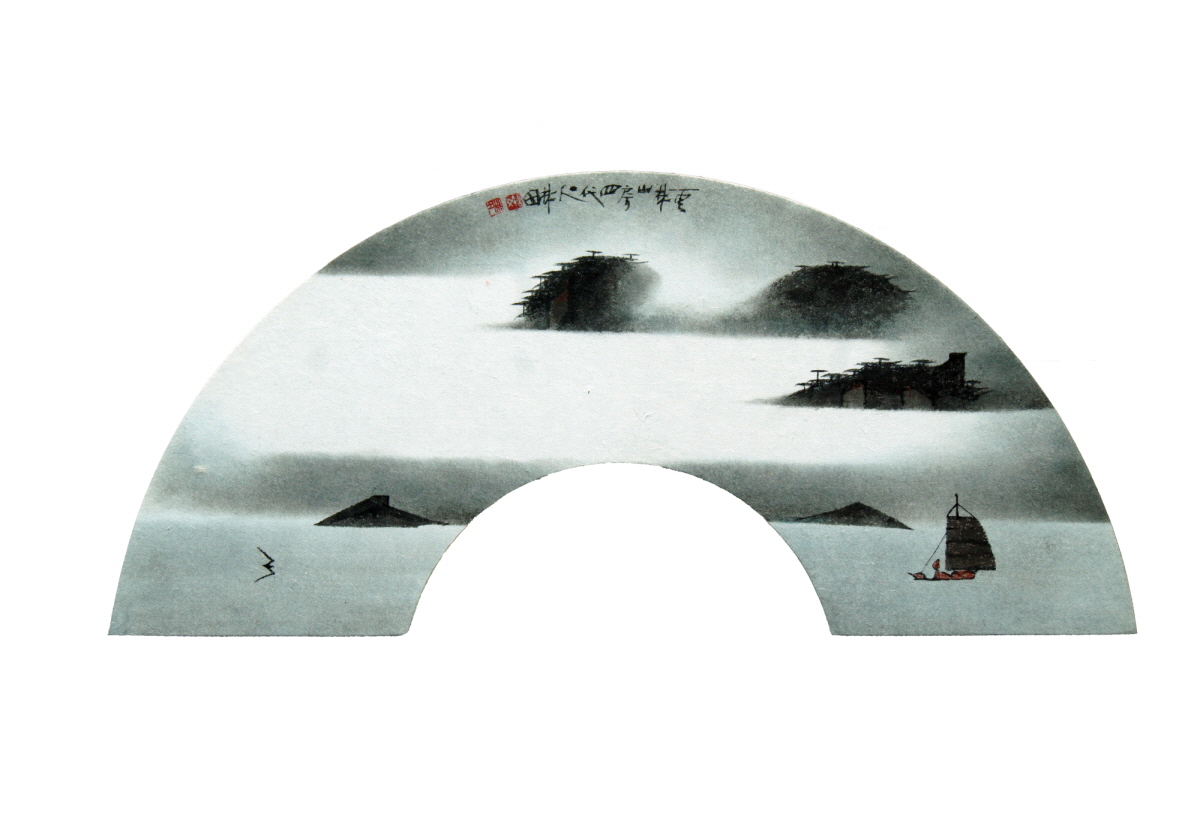

지금 생각하면 사표를 던진 그 시점이 고생의 시작이기는 하였지만 임전(林田)이라는 예명(藝名)으로 오늘에 이르게 된 진정한 시발점 이였을 것이다.

사업은 아무나하는 것이 아닌가?

사표를 낸 후 빈둥빈둥 하던 차, 때마침 이문동으로 이사한 누님 집에 서너 평 남짓한 가게가 붙어 있어서 최소한의 생계는 유지하겠다 싶어 그곳에 ‘우리세탁소’라는 간판을 걸고 세탁소를 차렸다.

그러나 그것은 세상물정(世上物情)을 전혀 모르는 놈의 막연한 기대(期待)였을 뿐 현실은 그렇지가 않았다. 그곳은 대로변에서 한참을 들어오는 골목길에 자리한데다 그 길을 왕래하는 소수의 동내 사람들이 고객의 전부였는데 거기에다 기술자까지 두었으니 본전(本錢)이 아니면 살전이 들어갈 판이었다. 근근이 몇 달을 버티다가 결국은 문을 닫고 말았다.

아무리 작은 구멍가게라도 사전에 시장조사를 하는 것은 상식적인 일인데 그림밖에 모르는 내가 그렇게 세심한 부분까지 미처 헤아리지 못했던 것은 무엇이든지 치밀하지 못하고 덤벙대는 기질이 있었기 때문이었다.

따라서 그림에만 전념할 수 있을 거라는 부푼 꿈도 세탁소와 함께 사라져 버린 것이다.